湖北日报全媒记者 马文俊掌上策略

湖北江城芯片中试服务有限公司(图片由受访者提供)

湖北江城芯片中试服务有限公司(图片由受访者提供)

在光谷,有一家特殊的芯片企业,这里不生产标准芯片,而是专为创新芯片设计团队提供“个性化定制”服务。

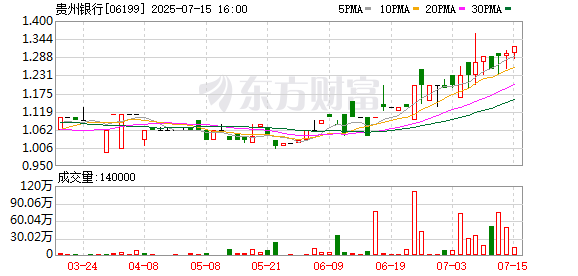

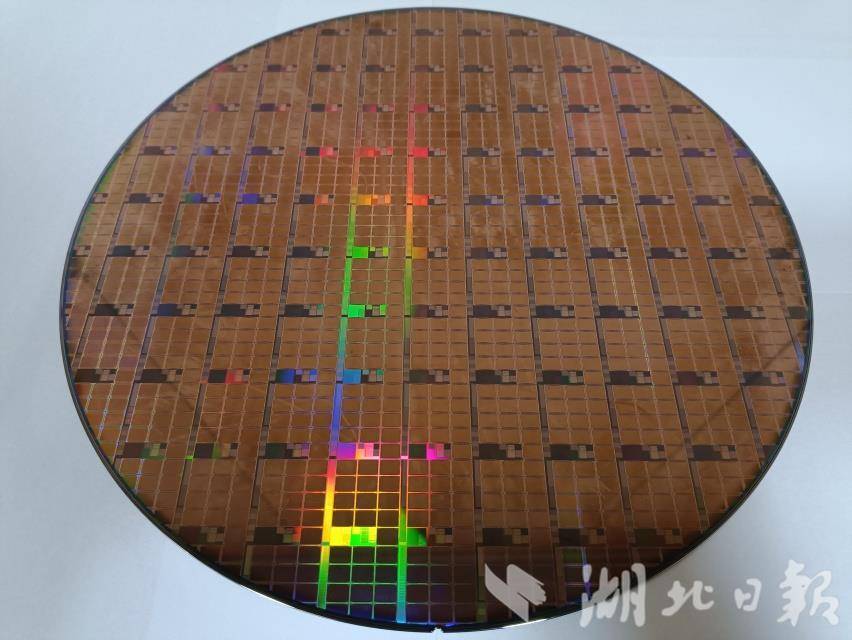

9月1日,走入湖北江城芯片中试服务有限公司(以下简称“江城中试公司”),黄光无尘车间内,各类芯片工艺设备稳定运行,一片片12英寸硅基晶圆正经历着从设计到样片的“关键一跃”。这里已成为多款国产芯片走向量产前的“最后一站”。

成立仅4年掌上策略,这家专为芯片研发与量产搭建“中间桥”的服务平台,在产能接近翻倍的情况下,目前在手订单仍排至五年后。

“流片费用高、找不到合适产线、工艺不匹配,这些都是芯片创新团队面临的共同难题,中试产品的报价往往是成熟芯片的5倍以上,动辄需投入千万元!”江城中试公司副总经理汪松坦言,为解决这一行业痛点,企业在建立之初便构建起“大线+小线”运营模式,将零散订单整合运行,大幅压低了客户的中试验证流片成本。

更重要的是,其研发、工艺团队打造出“一站式芯片CDMO服务”,不仅从设计服务、工艺开发、流片制造到测试封装,可提供全流程支持,还可依托江城实验室和合作商的先进工艺平台,承接高性能算力芯片、感算一体传感器芯片、新型存储器等高端芯片的开发、小批量生产需求。

江城中试公司为客户提供中试服务生产的芯片。(图片由受访者提供)

江城中试公司为客户提供中试服务生产的芯片。(图片由受访者提供)

乘上国产芯片高速发展的东风,公司去年营收突破3.7亿元,同比增长46%,今年预计将继续保持极高的增速。客户结构上,最初占主导的省内客户,如今份额也降至三成以下,更大的需求则来自长三角、珠三角和北京等地的人工智能、高端传感器企业。

“之所以客户愿意跨省合作,是看中我们过硬的服务能力。这条12英寸中试线已迭代二十余款产品,其中多款产品以极快的速度推向市场。”汪松说。

其中,两款“明星”产品在业内引起轰动——高性能感算一体芯片,像素规模超6000万,能效比提升30%,感官能力提升20%,性能比肩国际一流水平,可用于高端手机和智能车载摄像头;全球首款商用大容量忆阻器类脑计算芯片,则突破新型存储器“卡脖子”技术,能效比显著提升,可应用于可穿戴智能设备、智慧医疗、智能家居等热门消费类电子领域。

“我们计划到2028年将产能继续翻倍至每月1万片,并预留20%以上用于研发创新。”汪松介绍,未来其还将重点布局硅光、高端算力、高端显示等极具前景的芯片新市场,为更多类型的国产芯片突破提供硬核支撑。

更重要的是,随着业务发展,江城中试公司正参与带动形成光谷周边的芯片创新生态掌上策略,吸引省外2家装备厂商、1家软件企业就近入驻江城集成电路孵化器。越来越成熟的“研发-验证-应用”闭环,正吸引更多产业链企业齐聚于此。

公赢网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。